|

2025年机器人电子皮肤订单井喷:仿真有限元分析重塑智能感知边界?时间:2025-04-22 2025年4月21日,央视新闻聚焦浙江嘉兴与广东东莞的柔性电子产业集群,揭开机器人电子皮肤订单量爆发式增长的行业图景。生产车间内24小时轮班作业,设备满负荷运转,这一盛况不仅标志着智能机器人产业的感知革命,更折射出仿真分析技术与实体制造深度融合的创新趋势。

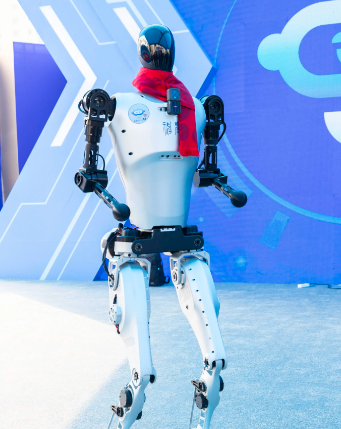

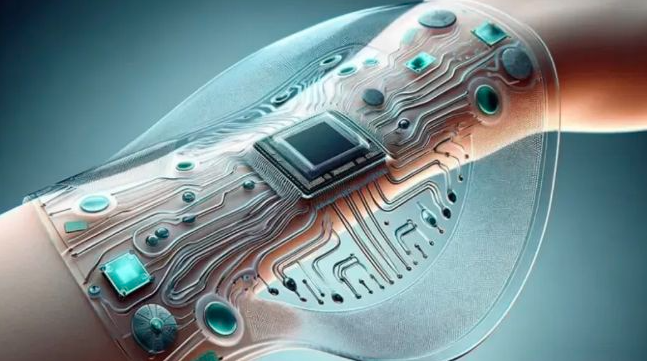

机器人电子皮肤并非传统意义上的材料叠加,而是融合柔性传感、微纳加工与智能算法的跨学科产物。其核心由微米级柔性传感器阵列、可延展导电网络及仿生学基底构成,通过压力、温度、应变等多模态感知,将物理信号转化为数字指令。当电子皮肤覆盖于机器人表面,便赋予其"触觉神经"——从工业机器人精密装配时的力控反馈,到医疗机器人触诊时的压力感知,再到服务机器人与人交互时的安全缓冲,这种新型感知系统正在重塑人机协作的底层逻辑。

订单激增的背后,是技术迭代与市场需求的双重驱动。一方面,消费级服务机器人市场渗透率突破28%,人机共融场景对柔性感知提出刚性需求;另一方面,电子皮肤量产工艺突破使单平米成本下降42%,性价比的质变激活了汽车制造、智慧康养等垂直领域。据行业白皮书显示,2025年全球电子皮肤市场规模预计达87亿美元,年复合增长率超35%。 但技术突破的道路并非坦途。在实验室向产业化过渡的关键阶段,电子皮肤面临三大技术瓶颈:其一,柔性传感器在复杂环境下的信号漂移问题,导致长期监测精度下降;其二,多层异质材料界面处的热应力集中,引发结构失效风险;其三,电磁干扰对微纳电路的信号完整性造成威胁。这些难题亟需创新解决方案。 仿真分析与有限元技术正成为破局关键。在结构仿真领域,通过构建多物理场耦合模型,工程师可模拟电子皮肤在动态变形下的应力传递路径,优化传感器与基底的力学匹配参数。热仿真技术则聚焦多层材料界面的热阻分布,通过拓扑优化设计随形散热通道,将局部热点温度降低30%以上。电磁仿真更实现了从器件级到系统级的全链路建模,通过仿生电磁屏蔽结构设计,使电子皮肤在100V/m强电磁环境下的误报率下降85%。某头部企业案例显示,引入仿真驱动设计后,电子皮肤研发周期缩短40%,产品可靠性提升62%。 这场由仿真技术驱动的感知革命,正在改写机器人产业的竞争规则。从精密制造到智慧医疗,电子皮肤正以柔性之姿突破传统感知边界。随着数字孪生、多尺度建模等前沿技术的持续赋能,未来的智能机器人或将真正拥有类人感知能力,开启人机协同的新纪元。 |