10 月 15 日,“中国制造正在换芯” 这一话题强势登上百度热搜,引发广泛关注与热烈讨论。这里的 “芯”,不仅是指半导体芯片,更是象征着核心技术与关键零部件的全面自主化突破,彰显着中国制造从依赖进口到自主创新的深刻变革。

近年来,在政策支持与市场需求的双重驱动下,中国制造在多个关键领域实现 “换芯” 突围。以高端数控机床领域为例,数控系统作为机床的 “大脑”,长期被国外品牌垄断,像德国德玛吉、日本发那科等,不仅产品价格高昂,还附带限制条款,极大制约了国内高端装备制造业的发展。而如今,武汉华中数控推出的 “华中 10 型” 智能数控系统,凭借内置 AI 芯片和大语言模型,能自主感知加工状态并优化工艺参数,故障诊断能力甚至超越资深工程师,使机床效率提升 20%,精度达到毫米级,成功打破国外技术封锁,让高端数控机床装上 “中国智慧大脑”。

在材料装备领域,易拉罐生产所需的超薄铝带材加工设备曾是我国铝工业的痛点,进口一套六辊冷轧机需 3 亿多元。中色科技研发团队经过二十年不懈努力,四次迭代,于 2024 年成功推出 4.0 版本机组。该机组搭载自主研发的调控系统,不仅实现国产易拉罐料批量化生产,还将设备成本降低 2/3,建设周期大幅缩短,同时采用电磁感应加热技术,节能 30% 并消除火灾隐患,让中国实现 “易拉罐自由” 。

轨道交通和汽车行业也不甘落后。南京康尼机电攻克高铁车门技术难题,发明的 “内置塞拉门” 和 “无锁而闭” 技术,不仅应用于复兴号,还出口 40 多个国家;汽车领域,自主品牌汽车芯片国产化率升至 15%,部分车企突破 40%,辰至半导体研发的 C1 芯片填补国产高端车规域控芯片空白,以 16nm 工艺、低 20% 功耗挑战国际垄断 。

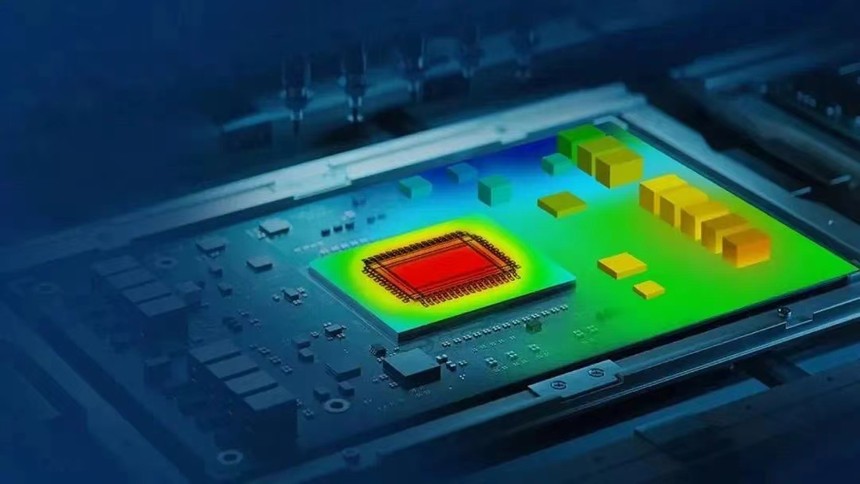

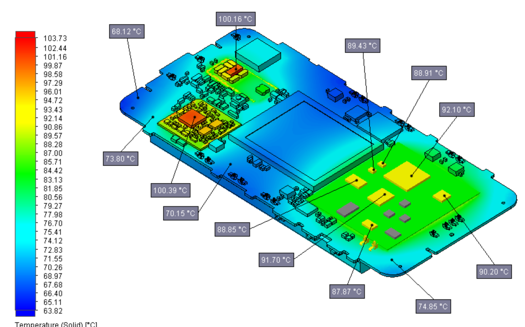

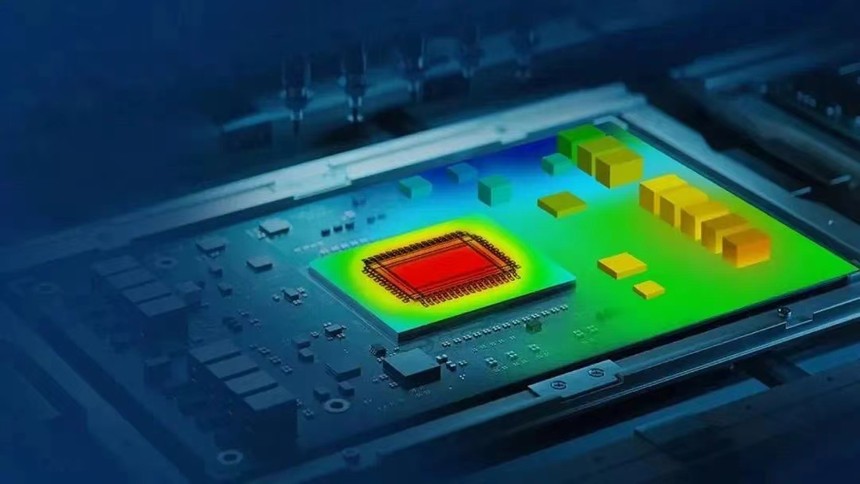

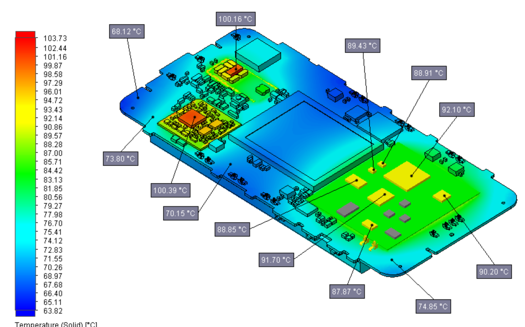

在芯片产业发展进程中,仿真分析技术发挥着不可或缺的作用。热仿真分析通过构建芯片热传导模型,模拟不同工况下芯片的温度分布,帮助工程师优化散热设计,有效解决芯片高功率密度带来的发热问题,避免因过热导致的性能下降和可靠性降低。结构仿真分析则聚焦芯片内部结构和封装,评估其在不同环境应力(如振动、冲击、热膨胀)下的力学性能,确保芯片结构稳定,防止出现裂纹、焊点失效等问题 。

随着芯片集成度不断提高,流体仿真分析(CFD)在芯片散热研究中变得愈发重要。在液冷散热系统设计里,CFD 可模拟冷却液在芯片散热通道内的流动状态和换热过程,优化通道结构与冷却液流速,提升散热效率。而有限元分析作为基础数值方法,广泛应用于上述仿真分析中,将复杂的物理模型离散化处理,实现对芯片热、结构、流体等多物理场的精确求解,为芯片设计优化提供可靠的数据依据。

这场中国制造的 “换芯” 浪潮,不仅是产业升级的必由之路,更是提升国家竞争力的关键之举。尽管在高端芯片技术附加值和专利布局等方面仍有差距,但每一次突破都在夯实中国制造的根基,为实现制造强国目标注入强劲动力。