“王工,刚收到的医疗监护仪样机又不合格!连续工作 2 小时后,主板温度飙到 78℃,客户说这不符合医用设备安全标准,要是下周还解决不了,订单就给竞品了!” 医疗器械公司的研发总监拿着检测报告,声音里满是焦急。

“我知道问题棘手!这已经是第三次做样机了 —— 第一次改了散热孔位置,第二次换了导热垫,每次做样要等 5 天,测试完发现温度还是降不下来,到底是哪里没考虑到啊?” 研发工程师王工盯着电脑上的设计图,满脸无奈。

这样的场景,在产品研发领域几乎每天都在上演。尤其在电子、新能源、医疗、汽车...等行业,产品发热发烫的痛点早已成为产品的最大瓶颈,具体可归结为三类:

- 试错成本高:传统模式下,发现发热问题只能靠 “做样机 - 测试 - 返工” 反复试错,单次样机制作成本从几千到几十万不等,周期少则 3 天、多则 2 周,一旦多次调整,时间与金钱成本会急剧攀升;

- 问题定位难:热量看不见、摸不着,有时芯片温度过高,却找不到是 “元器件布局密集导致热叠加”,还是 “散热结构设计不合理造成热堆积”,只能凭经验拆改,往往治标不治本;

- 风险滞后性:很多发热问题在实验室测试时不明显,到量产阶段、客户实际使用中才暴露(比如夏季高温环境下,新能源汽车电池出现过热报警),轻则召回返工,重则影响品牌口碑,甚至失去长期客户。

这些痛点像 “隐形的墙”,拦住了产品上市的脚步,也让不少研发团队陷入 “投入大、进度慢、风险高” 的困境。此时,大家难免会想:有没有一种方法,能提前发现发热问题、精准定位原因,不用反复做样机就能优化设计?

答案就是 ——热仿真咨询与热仿真分析服务。它就像产品研发的 “热学透视镜”,能在设计阶段就 “看见” 热量的流动规律,帮研发团队跳出试错循环,高效解决发热难题。

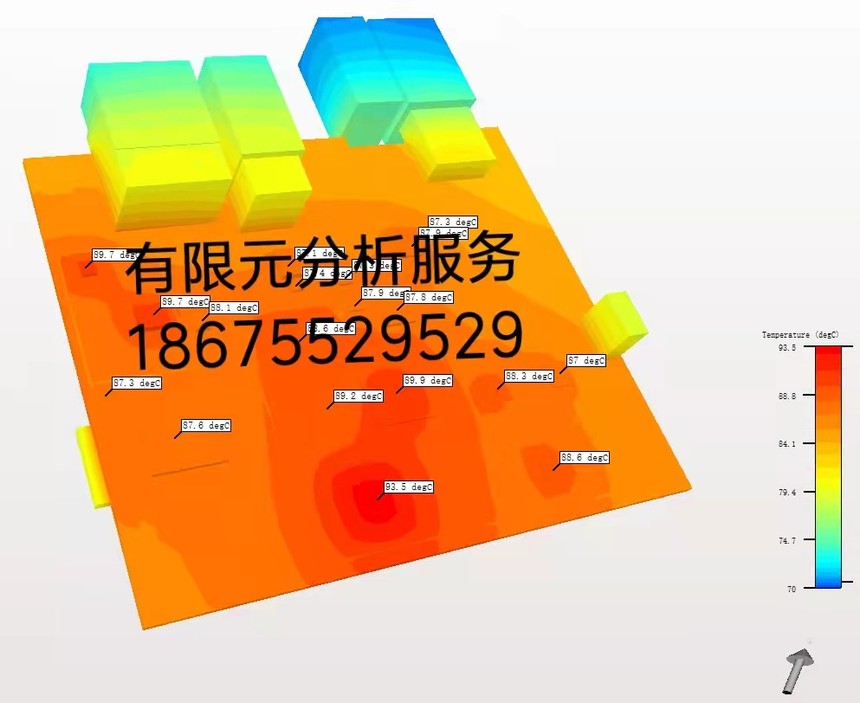

作为深圳本土专注于工程仿真领域的专业厂商,友商(深圳)科技有限公司,业内知名的 CAE 分析、有限元分析服务提供商,可提供全链条CAE仿真服务矩阵:涵盖 CAE 软件供应、有限元分析咨询服务外包、专业技能培训、定制化二次开发,服务能力覆盖结构仿真、流体仿真、热仿真分析、电磁仿真、光学仿真等多物理场仿真,还能承接各类仿真分析代做外包项目,为不同行业企业提供灵活、适配的工程仿真解决方案。

从航空航天领域的发动机精密部件、汽车与智能驾驶(含新能源汽车)的车载芯片与电池包,到消费电子的手机主板、笔记本散热模组,再到新能源(光伏逆变器、储能系统)、医疗器械(监护仪、影像设备)、通信设备(5G 基站)、轨道交通(列车牵引变流器)、工业制造(工业机器人、变频器)、智能家居(恒温家电)、芯片与半导体(封装散热)、低空经济(低空飞行器电子元件)等行业,友商科技的热仿真服务都能精准匹配研发需求,成为解决产品发热问题的 “核心帮手”。

那么,热仿真分析究竟是如何揭开产品发热的底层原因,帮研发团队 “对症下药” 的?

它并非 “纸上谈兵”,而是通过科学建模与数据计算,直击发热本质:

- 可视化定位热源:构建产品三维热模型,模拟不同工况下的温度场分布,让 “看不见的热量” 变成直观的热力图 —— 比如清晰显示 “芯片封装处温度最高达 82℃”“散热片边缘存在热死角”,帮团队精准锁定问题核心,避免盲目拆改;

- 量化分析传热瓶颈:计算热流密度、导热系数、对流换热效率等关键参数,判断热量传递的 “卡脖子” 环节 —— 是 “导热垫性能不达标,接触热阻过高”,还是 “风道狭窄,冷空气无法流经热源”,或是 “外壳材料散热性差,热量无法外散”,让原因分析有数据支撑;

- 提前预判极端风险:模拟高温、高湿、高负荷等极端环境(如夏季暴晒下的汽车座舱、连续运行的医疗设备),提前发现潜在发热隐患,比如 “电池包在快充时温度会骤升 15℃”,让团队在设计阶段就规避 “量产爆雷” 风险。

更重要的是,热仿真分析输出的报告,还能精准满足市场与客户的核心需求:

- 对客户而言,报告可明确产品在不同工况下的温度范围(如 “医用设备核心部件温度≤65℃”),直接对应客户对可靠性的要求,增强合作信任;

- 对市场而言,报告能提供符合行业合规标准(如汽车 ISO 12405、医疗 IEC 60601)的数据,助力产品快速通过认证,缩短上市周期;

- 对企业自身而言,报告还会对比不同设计方案的 “散热效果 - 成本”(如 “方案 A 用液冷,成本增 200 元但温度降 15℃;方案 B 优化风道,成本不变但温度降 8℃”),帮团队在性能与成本间找到平衡,适配市场对高性价比产品的需求。

在当前产品研发迭代加速、市场竞争加剧的背景下,热仿真咨询与热仿真分析服务,早已不是 “可选服务”,而是企业突破发热痛点、提升研发效率的 “必需品”。它不仅能帮研发团队节省 30%-50% 的样机成本与时间,更能让产品从 “能用到好用”,在激烈竞争中站稳脚跟。随着仿真技术的升级,友商科技这类专业服务商还将提供更智能、更精准的服务,持续为各行业产品研发赋能,推动产业创新升级。